点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

导语

随着夏季汛期来临,山区崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等各类突发地质灾害进入易发期,给山区生活和出行带来安全风险。为此,“北京规划自然资源”特别推出地质灾害系列识灾避险攻略,邀您一起解锁科学识灾、高效防灾、正确避险的关键技能,共同筑牢安全防线,守护平安家园。

漫步山野,穿行于山间小径,脚下坚实的大地总给人安稳踏实的感觉。然而在曾开展地下采矿的区域,或是岩溶作用发育地带,地表之下正悄然发生着变化。那些突然出现的塌陷坑洞,可能会危及附近的建筑物,影响过往的行人与车辆。究竟是什么原因导致坚实的大地出现塌陷?让我们一同探寻这一地下奥秘。

地面塌陷:大地的"隐蔽风险"

地面塌陷,是指地表岩、土体在自然或人为因素作用下向下陷落,并在地面形成塌陷坑(洞)的一种地质现象。地面塌陷形态多样,包括圆形、长条形、椭圆形、漏斗形等。地面塌陷具有较强的危害,不仅威胁道路、建筑物和水利水电设施安全,还会导致地下水疏干,危害动植物生存和人居环境。

地面塌陷"双重机制"

自然与人为两大因素

地下采矿、工程活动、岩溶作用等会产生地下空洞,在地震、暴雨的影响下可能导致围岩失稳、开裂、垮落,进而引起土体覆盖层向下陷落,引发地面塌陷。

地面塌陷的“预警信号”

地面塌陷虽然突发隐蔽,但在发生前往往也会发出一些危险信号:

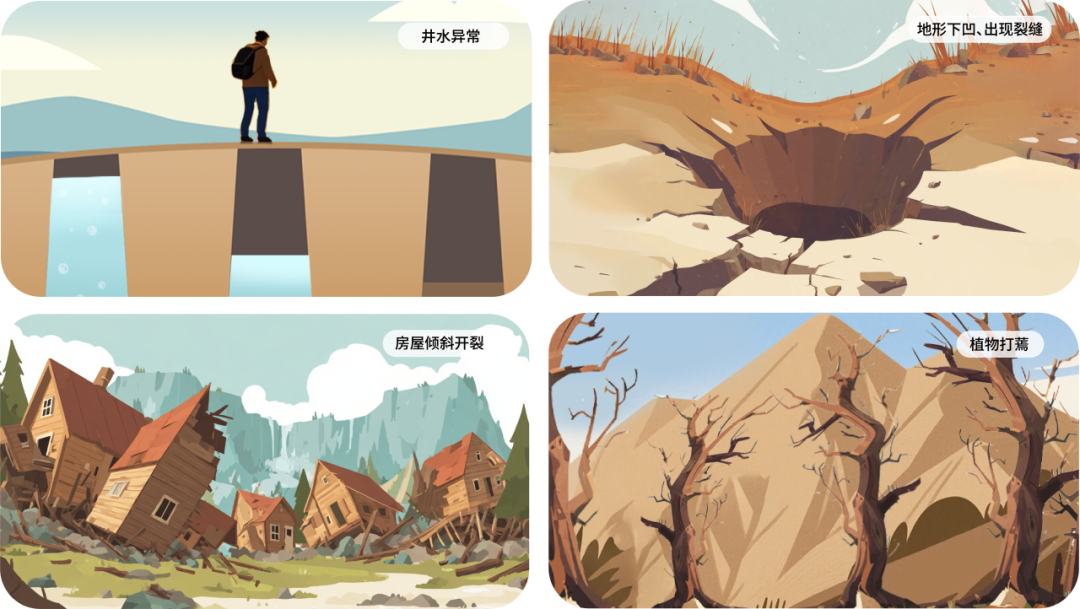

1井水突然干枯或浑浊翻沙、水位骤降、水面冒泡等,这是地下形变导致地下水运移发生改变的表现;

2地面出现环状、放射状等裂缝,地形下凹或产生鼓包,表明地下出现空洞,围岩开始下陷;

3建筑物出现倾斜开裂等现象,表明地表已经出现形变;

4植物打蔫,表明地下水位骤变或土体结构破坏,根系吸水吸养受阻。

地面塌陷"避险秘籍"

防患未然,临危不乱

1发现房屋及地面出现裂缝等异常现象,及时撤离到安全的避险场地。

2一旦出现地面塌坑和陷落,不要靠近逗留,迅速远离塌陷地带。

3在有地面塌陷警示标识的路段行车时,注意观察路面状况,随时采取紧急刹车等应急措施。

地质灾害科学认知

提高意识主动避险

处变冷静妥善应对

守护平安家家安心

本内容由北京市规划和自然资源委员会地质勘查管理处提供