点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

【抗战中的文艺力量】

烈日灼烧,绳索深勒进肩膀。一群筑路工人弓身拖拽巨大石磙的画面,深深刺入了导演孙瑜的眼中——中国传媒大学信息传播学院副教授林卉说,正是这样的场景,成为了抗日战争时期经典影片《大路》诞生的火种。

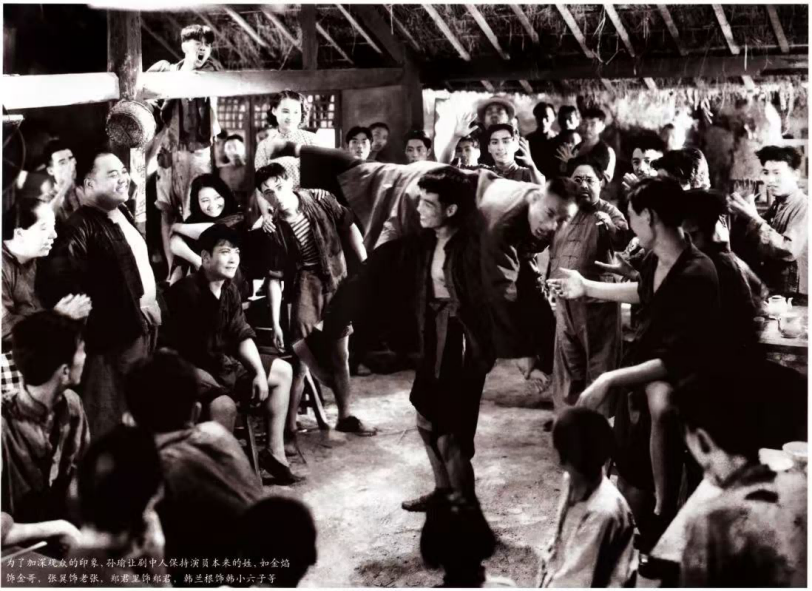

电影《大路》剧照(受访者提供)

《大路》这部影片由孙瑜编剧并导演、联华电影制片厂制作,诞生于关系民族危亡的1934年。彼时,“九一八事变”已过去三年,国人的民族意识被唤醒;1932年的淞沪抗战刚刚结束,让许多人明白不抵抗无法取胜。然而,国民政府推行“攘外必先安内”的政策,1934年10月,红军长征开始。“政治分裂,经济凋敝,老百姓的日子特别凄惨。”林卉说,“《大路》就是在这样的内忧外患形势下推出的,它号召大家一致对外,抵抗外族侵略,工人、农民、小商贩都要团结起来。”但为应对国民政府的审查,影片中只能将日军称为“矮鬼”,将抗日写作“抗敌”。

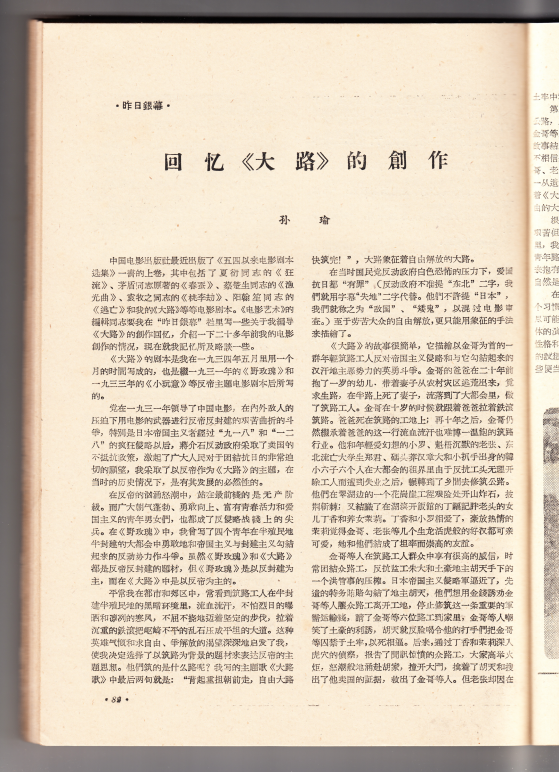

导演孙瑜回顾电影《大路》的创作历程(受访者提供)

《大路》讲述了性格各异的筑路工人在汉奸破坏和敌国空袭的严峻环境下,拼死修筑一条军用公路的故事。影片没有单一主角。金焰饰演的金哥,和他的几位筑路兄弟,以及开小饭铺的丁香、茉莉、丁老板等小人物,共同构成了一幅主角群像。林卉说:“这是中国电影第一次把工人群体作为抗战主体搬上银幕,意义重大。”金哥婴儿时目睹母亲在逃难中去世,十岁随父成为筑路工,后又失去父亲,这个角色也是那个年代许多底层工人命运的缩影。

影片中塑造不同角色时的对比给林卉留下了深刻印象。面对敌国特务“收下支票、马上停工,否则吃炸弹”的威胁,汉奸选择了利益。但当汉奸用银票利诱、皮鞭威胁工人停工或离开时,金哥等人却严词拒绝:“我们逃命后,恐怕有千万人要送命,我们不赚‘聪明钱’!”军情紧急,有工友因害怕敌军打来或担心拿不到工钱而动摇时,金哥却说:“我们不逃!”这句坚定的“不逃”,瞬间稳住了动摇的人心,更凝聚了当时工人群体不屈的意志和抗争到底的信念。

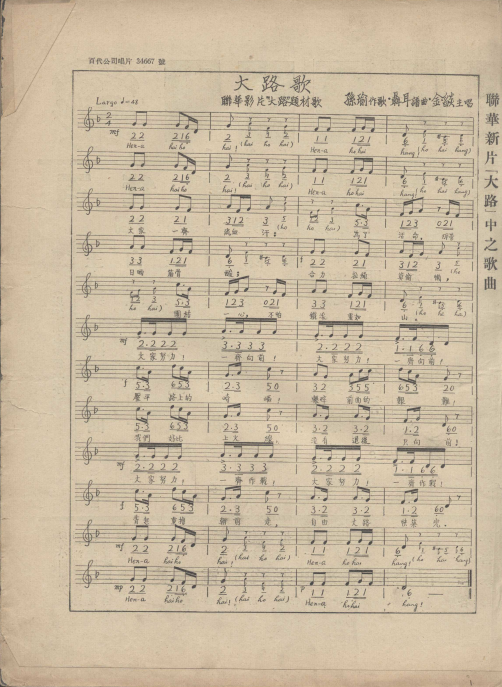

这群不为五斗米折腰、不惧死亡的筑路工人们,修筑的到底是条什么“路”?林卉说:“‘路’本身有丰富的含义。”影片里,筑路工人们修筑的是一条现实的军用道路,方便士兵和物资能快速抵达前线。但正如主题曲《大路歌》所唱‘这是一条通往自由的大路’,这条路更是民众心中的精神自由之路。

《大路歌》曲谱(受访者提供)

由孙瑜作词,聂耳作曲的主题曲《大路歌》,也是影片的灵魂之一。林卉介绍,孙瑜与聂耳1932年就相识,聂耳还客串过孙瑜的其他作品。1934年5月,孙瑜创作剧本时写好歌词,他找到聂耳,希望谱出类似《伏尔加船夫曲》的劳动号子风格,展现筑路工人集体前进的力量。林卉提到一个细节:“聂耳去孙瑜家里弹唱了这首歌,家里的几个孩子听了都兴奋地跟着唱起来。”当天,两人又去主演金焰家唱了一遍,金焰有感而发,提了些建议并被聂耳采纳。最终,《大路歌》曲谱上印着:孙瑜作词,聂耳作曲,金焰主唱。

1935年元旦,《大路》上映,反响强烈。“它让观众深刻意识到,抗战必须全民团结,不分阶层。这部影片甚至影响了当时的国民政府,促使当局更重视抵抗外侮。”林卉说。不仅如此,影片及歌曲还流传至海外华人社区,“激发了海外华人收集物资支援国内抗战的热潮。”主题曲《大路歌》、插曲《凤阳花鼓》等曲目后续被美国歌唱家保罗·罗伯逊和爱国人士刘良模收录到专辑《起来,新中国之歌》中,并在美国发行。该专辑发行后,其收益全数捐赠宋庆龄领导的“保卫中国同盟”,用于支援中国抗战。

中国传媒大学信息传播学院副教授林卉(受访者提供)

回顾抗战文艺发展,林卉认为,这部影片开创了群体英雄叙事的先河,《八百壮士》《塞上风云》等影片都受其影响。同时,聂耳谱写的、融合劳动号子与进行曲风格的《大路歌》《开路先锋歌》,其节奏和精神也融入了后来的《黄河大合唱》《游击队歌》等经典。《大路》和《大路歌》筑起的,不仅是一条银幕上的军用公路,更是一条用血肉、勇气和艺术共同铺就的,通往民族自由的精神之路。

策划:李方舟 董大正 任子薇

采写:任子薇 董大正

视频制作:董大正