点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

◇2022年7月,习近平总书记在新疆考察时来到新疆生产建设兵团八师石河子市,参观新疆兵团军垦博物馆。会见兵团老中青三代建设者代表时,他强调,新疆生产建设兵团为推动新疆发展、增进民族团结、维护社会稳定、巩固国家边防作出了不可磨灭的贡献。兵团人铸就的热爱祖国、无私奉献、艰苦创业、开拓进取的兵团精神,是中国共产党人精神谱系的重要组成部分,要用好这些宝贵财富。

◇71年来,一代代兵团儿女忠实履行屯垦戍边、维稳戍边职责使命,驻守在两大沙漠周边、千里边境线上,与恶劣环境斗争,与孤独寂寞为伴,在风头水尾贫瘠之地,开垦出万顷良田,建成一座座现代化城镇。

◇32年守边岁月里,朱国利夫妇共计骑坏了8辆摩托车,换了6匹马,累计巡边近50万公里。

◇“我离不开孩子们,孩子们也离不开我。”郭玥静说,如今,图木舒克早已成为她名副其实的家乡。

◇“我就是戈壁滩上的一棵草,沙漠里的一粒沙,融入兵团这个组织,看到兵团发展壮大、祖国繁荣强大,我感到这辈子非常值。”

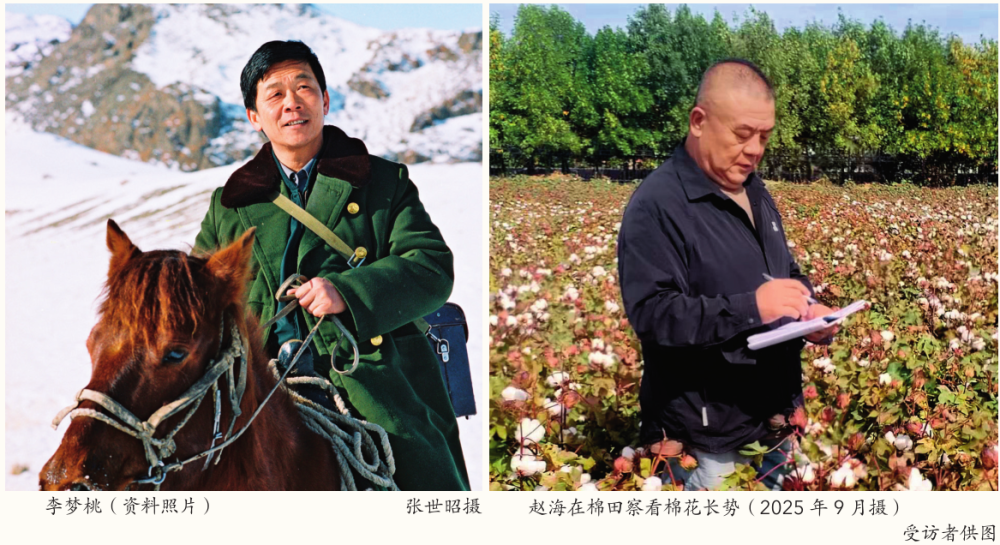

◇情系牧民的“马背医生”李梦桃、坚持兵地共建的基层兵团干部、坚守深山牧区37载的“健康守护人”李琳、无私帮助200多哈萨克族牧民走出生活困境的“牧区暖阳”马殿英……来自五湖四海的兵团人成为维护和促进民族团结的中坚力量。

◇紧盯团场职工群众种植需求,不断解决棉花生产实际问题,是赵海团队始终坚持的科研方向。

◇当监测仪上的危险指标数字终于归零,那一刻,原俊峰和同事瘫倒在泥水里,看着彼此被汗水泡得发白、沾满碱粉的脸,笑中含泪。

◇新时代兵团人接力传承弘扬兵团精神,始终聚力发展先进生产力示范区,履行发展先进生产力的示范区功能,加快构建兵团特色现代化产业体系,推动经济高质量发展,努力把兵团建设得更强大更繁荣。

在新疆组建兵团、履行特殊使命,是党中央治国安邦、强化边疆治理的战略安排。新疆生产建设兵团成立以来,广大干部职工扎根新疆沙漠周边和边境沿线,发挥了建设大军、中流砥柱、铜墙铁壁的战略作用。

对于新疆生产建设兵团的巩固与发展,习近平总书记念兹在兹,多次考察并作出重要指示。

“兵团的存在和发展绝非权宜之举,而是长远大计。新形势下兵团工作只能加强,不能削弱。”2014年4月,习近平总书记在新疆生产建设兵团考察时这样说。

2022年7月,习近平总书记在新疆考察时来到新疆生产建设兵团八师石河子市,参观新疆兵团军垦博物馆。会见兵团老中青三代建设者代表时,他强调,新疆生产建设兵团为推动新疆发展、增进民族团结、维护社会稳定、巩固国家边防作出了不可磨灭的贡献。兵团人铸就的热爱祖国、无私奉献、艰苦创业、开拓进取的兵团精神,是中国共产党人精神谱系的重要组成部分,要用好这些宝贵财富。

岁月有痕。71年来,一代代兵团儿女忠实履行屯垦戍边、维稳戍边职责使命,驻守在两大沙漠周边、千里边境线上,与恶劣环境斗争,与孤独寂寞为伴,在风头水尾贫瘠之地,开垦出广袤良田,建成一座座现代化城镇。

进入新时代,兵团主动融入和服务新疆大局,在民族团结、宗教和谐、文化引领、兵地融合等方面积极探索,充分发挥作为安边固疆稳定器、凝聚各族群众大熔炉、发展先进生产力和先进文化示范区的功能和作用,努力形成新时代兵团维稳戍边新优势,推动改革发展成果惠及兵地各族群众。

筑牢安边固疆的铜墙铁壁

屯垦废,则边疆乱;屯垦兴,则边疆宁。从2000多年前的西汉开始,在西域新疆大规模屯垦戍边,成为历代中央政权治理西北边疆,维护团结统一的多民族国家共同繁荣的重要手段。

1954年,党中央决定组建新疆生产建设兵团,通过创造性转化历史遗产,让“屯垦戍边”战略之举在西北边疆延续。

夏日清晨,乔老克哨所周边,虫鸣阵阵,胡杨翠绿。54岁的民兵朱国利早早起床侍弄羊群、马匹,准备开始一天的巡边。

作为边境线上的守护者,兵团民兵护边员是安边固疆、维护稳定的重要力量。在党中央部署下,兵团建立起纵深10-30公里的边境团场带。“放牧就是巡逻,种地就是站岗”成为许多边境团场民兵护边员一生的写照。

朱国利是土生土长的兵团人,从小便跟随父亲在马背上巡护祖国边境线。1993年,年仅22岁的朱国利来到位于中哈边境的兵团四师六十三团乔老克炮台,开始边放牧生产边义务守边。

忽明忽暗的煤油灯、混着泥沙的界河水、肆虐呼号的暴风雪……30多年来,无论环境如何艰苦,无论气候多么恶劣,朱国利和妻子王利始终坚持每天巡逻。“那时候没觉得苦,你看父辈们,比我们苦得多。国境线就是我的家,我要一直守在这里。”他说。

现在,朱国利和妻子所在哨所已成为团里的爱国主义教育基地。在这里,他们讲述女儿从小没有玩伴,只能和家里养的羊马玩耍;讲蚊子多得数不清,孩子夏天被叮了一身包;讲界河里的水全是沙子,沉淀完才能喝……不少外地来此研学的青年学子听得热泪盈眶,“这就是我们过去30多年每一天的经历。”王利说。

2005年,住了十多年地窝子的朱国利一家三口,搬进了水电暖齐全的新乔老克哨所,屋内电视机、电风扇等生活设施一应俱全。

时代进步,国家富强。从煤油灯照明、地窝子睡觉,到水电暖齐全的新哨所;从步巡眼看,到骑马、骑摩托巡逻并配备各类设备保障,兵团边境哨所各类设施条件持续改善,科技巡边护边能力大幅提升,但那份赤诚报国、戍守边疆的忠诚和担当始终不变。

2010年,经党组织考察批准,朱国利夫妇正式加入中国共产党。“这么多年来,我巡逻的地方几乎没发生过人畜越境事件,现在我们两口子的获奖证书有一整面墙,这就是国家对我们最大的认可。”他说。

32年守边岁月里,朱国利夫妇共计骑坏了8辆摩托车,换了6匹马,累计巡边近50万公里。

如今,兵团已初步形成布局合理、项目齐全、功能完备、资源共享的边境基础设施体系,常态化落实边境管控措施。在166万平方公里的天山脚下,兵团在抗击外来势力的武装挑衅、打击国内民族分裂主义的斗争中,取得一次又一次的胜利,作出重要贡献,有力维护了国家主权和领土完整。

2003年至2009年,朱国利连续六年被评为优秀护边员;2020年被评为“兵团好人”“兵团道德模范”;2025年5月,获新疆维吾尔自治区劳动模范称号。

守护边境安宁、推动边疆发展,是兵团发挥安边固疆稳定器功能的题中之义。

从河北唐山来到兵团第三师图木舒克市,出生于燕赵大地的郭玥静,在昆仑山下找到了自己的“第二故乡”。

2005年,即将从师范专业毕业的郭玥静毅然放弃家乡国有企业的稳定工作,选择成为一名西部计划志愿者。车辆一路颠簸,后视镜里尘土飞扬,眼前大山一座接着一座,满目土黄的连绵山路让她心头发紧。然而,抵达学校后,孩子们的笑脸让郭玥静放下了所有顾虑。

志愿服务期间,她争取到母校唐山师范学院的5万元资金,资助了19名贫困学生。2006年,她组织全师志愿者和爱心人士为连队患病学生捐款8.6万多元。了解到一些团场连队的学生家庭生活困难,她倡议城区志愿者每月从500元生活费中拿出100元帮助特困学生,先后有431名学生得到帮助。

2007年,郭玥静主动提前结束服务期,成为图木舒克中学的一名教师。“我离不开孩子们,孩子们也离不开我。”郭玥静说,如今,图木舒克已成为她名副其实的家乡。

扎根南疆20年,郭玥静对边疆教育事业的热爱始终未变。学校老师整体普通话水平不高,她组织编写国家通用语言文字教学参考资料,带着大家一起学习;毕业生想自主创业经费不足,她把自己攒下的2万元拿出来当启动资金;团镇小学师资力量不足,她发动同事送教送课……

在她的努力下,学校老师的整体普通话水平、课堂教学能力及学生的国家通用语言文字水平明显提升。她先后获得兵团巾帼建功先进个人、教育部“校长国培计划”优秀学员、共青团中央“全国优秀团干部”等荣誉称号,成为新时代践行兵团精神的杰出代表。

从帕米尔高原到塔克拉玛干沙漠,从广阔棉田到现代工厂,多年来,一批又一批受到“到西部去、到基层去、到祖国最需要的地方去”理想感召的年轻人来到祖国西北边疆。

截至2025年3月,兵团大学生志愿服务西部计划已累计在全国范围内招募2.4万余名有志青年赴兵团服务,依托“政策留人、待遇留人、感情留人”工作机制,6000余名志愿者服务期满选择扎根兵团,成为边疆稳定发展的推动者、传承兵团精神的生力军,为新时代兵团精神注入新内涵。

新疆生产建设兵团第八师石河子市的一处100万千瓦光伏基地(2024年5月14日摄)胡虎虎摄/本刊

兵地融合促民族团结

71年来,一代代兵团人用青春和热血逐步把兵团建设为凝聚各族群众的大熔炉。他们与新疆各族群众比邻而居、相守相助,不仅让兵团成为新疆经济社会发展的生产队、工作队,也成为维护新疆民族团结的纽带,架起各民族心灵相通的桥梁。

1964年6月15日,是年仅16岁的李梦桃永远难忘的日子。他响应“到农村去,到边疆去,到国家最需要的地方去”的时代号召,从家乡上海出发跋涉六天六夜抵达新疆。

“道路不平,电话不灵,电灯不明”,这是李梦桃等支边青年对乌鲁木齐的第一印象,前面还有“水到头、路到头、电到头”的戈壁滩。从繁华的大上海来到渺无人烟的万里荒原,许多人挤在从家乡带来的蚊帐里哭出了声。

“那时候生活很苦,但党组织非常关心爱护我们。支边青年吃的是白面馒头,老兵们吃的是苞谷面发糕,而且每天还要开荒。”李梦桃说,“我们的想法很纯粹,既然祖国需要,再苦再难也要坚持下去。”就这样,支边青年在戈壁滩上安了家。

经过集中培训,1970年,李梦桃被分配到北塔山牧场成为一名医生。“牧场发给我一匹马、一根马鞭、一个药箱、一件军大衣、一支钢枪,我就这样成了牧民的马背医生。”他说。

北塔山牧场属于兵团第六师,地处中蒙边境地区,平均海拔3000多米,年均气温只有2.4℃,自然环境恶劣。有人编了一首打油诗,说这里“有山没有树、有沟没有水、有地不长草、风吹石头跑”。这里,也是祖国的边防一线。老连长告诉李梦桃:“北塔山每顶毡房就是一个哨所,每个牧民就是一名哨兵。牧民们缺医少药,我们不能不管。”就这样,李梦桃在北塔山上一待36年。

在漫长的行医生涯中,李梦桃骑马行走26万多公里,救治2万多名病人,接生了800多个新生儿,被当地牧民称为“草原牧民的好儿子”。

“我就是戈壁滩上的一棵草,沙漠里的一粒沙,融入兵团,看到兵团发展壮大、祖国繁荣强大,这辈子非常值。”李梦桃说。

进入新时代,兵团持续深化民族团结进步创建活动,加快建设互嵌式社会结构和社区环境,助力构筑中华民族共有精神家园。

在兵团第一师阿拉尔市十六团新开岭镇,兵地共建“连心桥”的故事广为流传。

十六团新开岭镇一连与阿瓦提县多浪乡英买力村,同处塔里木河源头。英买力村的孩子上学、群众务工首选目的地就是一连。以前,通过简易桥梁,两地关系密切、来往频繁,兵地职工群众之间建立了深厚情谊。随着桥梁老化,两地分隔开来,直线距离不到5公里的路程,绕行需走20公里。

2023年,时任第一师党员教育和干部人才服务中心副主任的刘炼军参与兵地连村结对共建工作时发现了这一问题,他建议在当地建一座桥。同年11月,由兵地双方共同投资710万元的大桥正式动工。2024年5月1日,大桥竣工通车。

“没有桥的时候,我们取个快递都要跑去镇上。现在,开车十几分钟就能到十六团拿包裹,看病可以直接到团医院。”英买力村村民阿不都赛买提·买买提说。随着两地群众出行更加方便,心也贴得更近,该村共有40多名学生在十六团就近入学,30多人来到一连就近务工。这座桥被大家称为“连心桥”。

情系牧民的“马背医生”李梦桃、坚持兵地共建的基层兵团干部、坚守深山牧区37载的“健康守护人”李琳、无私帮助200多哈萨克族牧民走出生活困境的“牧区暖阳”马殿英……来自五湖四海的兵团人深度融入新疆社会,成为维护和促进民族团结的中坚力量。

新时代新征程,兵团持续铸牢中华民族共同体意识,建立健全促进各民族交往交流交融机制,健全兵地融合发展体制机制,推动兵地深度嵌入融合,凝聚各族群众的大熔炉功能愈发突出,增进各族群众“五个认同”的作用更加凸显。

采棉机在新疆生产建设兵团第六师五家渠市105团的棉田采收棉花(2024年9月29日摄)胡虎虎摄/本刊

做先行示范的建设大军

发展是解决新疆一切问题的关键,也是兵团增强综合实力、履行特殊使命的基础。

从新疆的第一吨钢铁、第一匹机织棉布、第一块毛巾、第一块方糖开始,兵团建设者们在亘古荒原上建起一座座以“七一”“八一”命名的工厂,拉开了祖国边疆建设现代工业的序幕。

1949年之前,新疆无法生产一斤铁、一斤钢,当地家庭每五户才有一把坎土曼,三户才有一把镰刀。部队官兵自发节衣缩食,手拉肩扛在新疆创办第一座钢铁厂,这就是新疆八一钢铁集团有限公司(以下简称“八钢”)的前身。八钢的创建,奠定了新疆现代钢铁工业的基础,在当地基础设施建设和各项产业发展中发挥了巨大作用。从1952年第一炉钢水成功冶炼至今,八钢已发展成为拥有上万名员工、总资产规模超500亿元的新疆“名片”企业。

新时代以来,兵团牢记发展先进生产力示范区的定位要求,完整准确全面贯彻新发展理念,持续深化重要领域和关键环节改革,加快构建兵团特色现代化产业体系,不断壮大综合实力,持续改善民生福祉。

兵团农业机械化程度高,农业规模化生产、产业化经营条件好,在粮棉油、果蔬生产等方面优势明显,在保障我国粮食安全和重要农产品供给方面发挥更大作用。

北纬42度以北地区,曾被农业专家视为“植棉禁区”。兵团发挥机械化大农业优势,集中资源强化棉花产业发展。

今年55岁的石河子农业科学研究院研究员赵海,已经在棉花地里摸爬滚打了近30年。紧盯种植需求,不断解决棉花生产实际问题,是赵海团队始终坚持的科研方向。

上世纪90年代,新疆棉花枯萎病暴发,严重影响棉花生产。棉花生产区域性较强,其他省份棉花品种抗逆性不适应新疆条件早熟。选育适应北疆种植的抗病棉花品种,成为当务之急。

赵海所在的石河子农业科学研究院科研团队,连续多年从奎屯、石河子、阿瓦提县等重病棉田里采集枯萎病病菌,经培养繁殖后投入病圃试验田。

“当时没别的办法,只能一年年种、一年年淘汰,逐渐挖掘、筛选品种中的抗性。”赵海说。经过十几年持续努力,团队选育出新陆早19号这一抗枯萎病品种,并于2004年成功通过审核,在新疆推广。

攻克枯萎病后,赵海又将目光瞄准提高棉花产量。当时早熟杂交棉产量较高,但杂交育种需要人工去雄作业,种子成本居高不下。赵海带领团队研发出“芽黄”标记免去雄棉花杂交制种,可省略人工环节,将杂交棉制种成本降低50%以上。

为加快棉种繁育速度,赵海和团队如同候鸟般年年往返于新疆和海南。“海南紫外线强,每次去半年在地里干活,东坡笠能戴坏好几个,晒脱皮是常有的事。”赵海说。2008年,由他主持选育的标记杂交棉新品系“石杂2号”实现亩产皮棉291.9公斤,创造了当时的全国高产纪录。

近30年来,赵海团队选育出16个适应新疆环境的棉花新品种。其中,新陆早14号是新疆第一个杂交棉品种,结束了新疆棉花长期依赖其他省份供种的历史。丰产、早熟的新陆早61号是团队推广面积最大的品种,截至2024年,累计示范推广2200余万亩,增加效益38.23亿元。

如今,棉花已成为兵团农业的支柱产业,棉花产量占全国1/3。以棉花为核心,兵团农业优势特色产业集群的带动效应不断凸显。

进入新时代,兵团聚焦七大主导产业和21条重点产业链,奋力打造“千百十”亿级产业、园区、企业,一批批重点工程相继开工建设,为产业蓬勃发展奠定基础。

盛夏时节,游客驾车行驶在独库公路,饱览“一日看四季”的大美风光。不远处,兵团在建的最大单体水利工程奎屯河引水工程正在紧张施工,建成后将承担第七师胡杨河市、奎屯市、乌苏市、独山子区等地的灌溉、供水等任务。

在新疆奎屯河引水工程建设者中,有一位默默付出、无私奉献的总工程师——孙建仁。

孙建仁1998年毕业于湖南省湘潭农业学校工民建专业。在“八千湘女上天山”的精神感召下,他义无反顾踏上西行的火车,凭着一股子韧劲儿和满腔热血,一头扎进茫茫戈壁,一干就是27年。

从参加工作的第一天起,孙建仁就驻守野外,奋战在兵团水利建设工程一线,先后参与三十多个南北疆水库建设等水利工程施工项目,由施工员、技术员、项目经理逐渐成长为项目总工程师。施工过程中,孙建仁带领技术团队克服重重困难,反复论证,最终攻克将军庙水库大坝淘金洞探测填筑难题和竖井技术,填补了两项技术空白。

常年风餐露宿,远离城市繁华,27年来,孙建仁身边的同事换了一茬又一茬,唯有他始终坚守。曾有多家企业高薪聘请他做技术顾问,都被婉言谢绝。有人问他为什么,孙建仁说:“我在水利工程上干了大半辈子,习惯了以水为伴、与坝相依的生活。等到奎屯河引水工程建成,我要和同事们在水库大坝上合影留念。想到那一刻,我就为自己的选择感到骄傲和自豪。”

“一人红,红一点;大家红,红一片”。孙建仁认真当好师傅带好队伍,亲手指导年轻技术人员建立科学的学习和工作方法,培养了一批更年轻的技术骨干。在他的组织带领下,团队累计完成学术论文和科研成果21项,完成科技创新成果35项,国家实用新型专利9项。

牢记习近平总书记的殷殷嘱托,新时代兵团人接力传承弘扬兵团精神,始终聚力发展先进生产力示范区,履行发展先进生产力的示范区功能,加快构建兵团特色现代化产业体系,推动经济高质量发展,努力把兵团建设得更强大更繁荣。

文 |《瞭望》新闻周刊记者 李自良 何军 苟立锋

(《瞭望》2025年第37期)