点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

【“数智里的文物故事”系列】

借助三维扫描技术对遗址现场进行数字化建模;依托数字化解析建立复杂文物交互式全景漫游系统;利用采集到的陶俑三维模型、彩绘纹饰和图案开展彩绘复原工作;通过考古现场搭建的应急保护实验舱等实现科考与文保同步进行……近日,记者随2025年世界互联网大会文化遗产数字化论坛“数智文遗陕西行”全媒体采访团走进秦始皇帝陵博物院,探寻数字技术在兵马俑文化遗产保护等领域的创新应用。

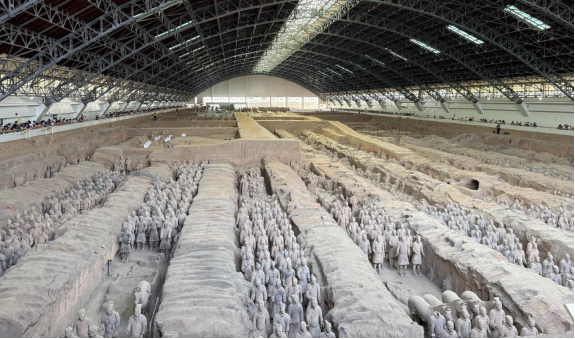

秦始皇兵马俑博物馆一号坑

1974年3月,陕西临潼当地农民在秦始皇陵东侧1.5千米处打井时意外发现了兵马俑坑。随后,考古工作者进行了大规模的发掘和保护工作,逐渐揭示了“世界第八大奇迹”兵马俑的壮观景象。1987年,联合国教科文组织将秦始皇帝陵(含兵马俑坑)列入《世界遗产名录》。

兵马俑俑身彩绘如何保护?陶俑碎片怎样修复?50余年来,文保工作者们运用现代数字化技术等,不断攻克在考古发掘、保护修复中的难题:高光谱色彩分析“诊断”彩绘文物病害,空地融合三维建模技术进一步厘清遗址的规模形制等……文化遗产保护的“一池春水”持续荡漾。

秦始皇兵马俑博物馆

近年来,秦始皇帝陵博物院通过大规模数字化采集工作,将秦始皇陵文物和遗址从物理形态系统转化为电子形态,积累了丰富的文字与数字资源。在此基础上,深入挖掘文物与遗址的文化内涵,积极推进数字化科技保护与研究,并运用全景漫游、虚拟现实等前沿技术手段,将研究成果转化为多样化的数字展示内容。

“以考古发掘为例,在此过程中的全部数据和成果都会进行数字化,例如发掘前通过arcgis、atk等仪器和软件将发掘范围输入进系统中,并随着发掘过程实时更新,发掘过程中对所有遗迹和出土文物进行拍照,对完整遗迹进行三维扫描,并将发掘资料电子化处理。”秦始皇帝陵博物院社会教育部中英双语一级讲解员赵红芳告诉记者。

游客在秦始皇帝陵博物院参观拍摄

另一方面,秦始皇帝陵博物院利用无人机倾斜摄影测量技术对秦始皇帝陵的考古发掘现场进行实景三维模型的构建,实现对考古遗址的数字化记录和保护。2010年秦俑一号坑三次发掘、2011年秦陵K9901坑发掘及2018年秦陵遗址数字化重建,这些都是国内文物考古界的大事件。

公开资料显示,为应对遗址遗存体积大、三维扫描仪无法直接获取数字化模型,且经扫描获取的数字化模型占用内存大等问题,相关科研团队利用倾斜摄影和激光扫描双模式对秦始皇帝陵博物院一号坑进行了大场景高精度三维建模,通过设备的优势互补不断提升了数据应用范围,通过获取高精度图像建立了数字化资源,通过勘测遗址空间再现了秦陵地面历史场景……最终,秦陵保护区56平方公里三维建模完成,实现了秦陵遗址的全场景数字化。

《千古一帝的地下王国——秦始皇陵考古发现展》“幽宫紫台”地宫探秘沉浸式展区

“通过现代的数字科技,我们把秦始皇帝陵的整体布局展现的淋漓尽致。”赵红芳说,这些也只是秦始皇帝陵博物院开展数字化工作的其中一部分,在线上展陈、国际传播等领域,相关工作仍在不断努力。

策划:李政葳 撰文:雷渺鑫 摄制:曾震宇