点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

【文物里的抗战记忆】

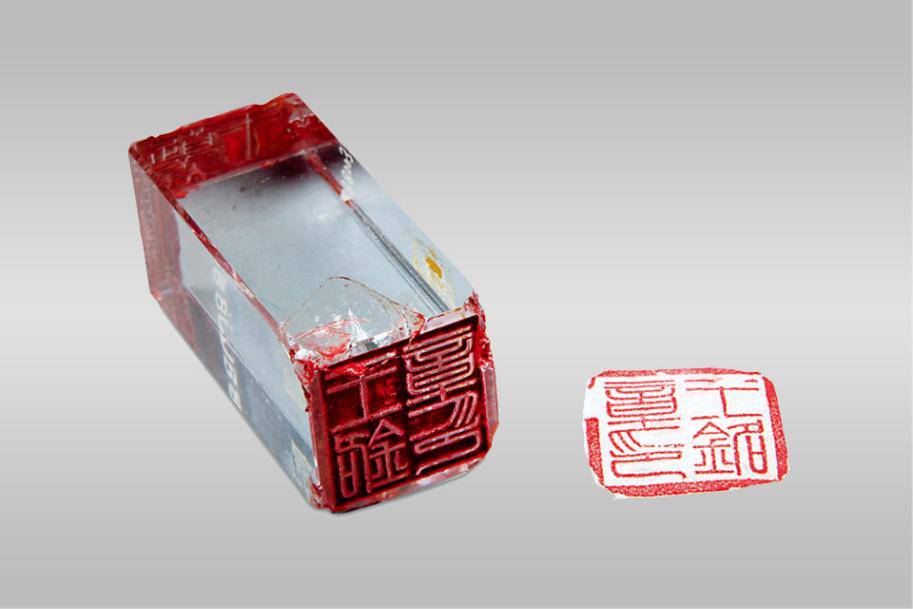

在中国人民革命军事博物馆的展柜中藏有一枚特殊的抗战印章,这枚印章长2厘米,宽2厘米,高5厘米,水晶质地。光透过晶莹的晶体,在展台上投射出“王铭章印”四个阳刻篆书的影子,仿佛仍在诉说1938年春天那段血火交织的历史。

王铭章的水晶印章。

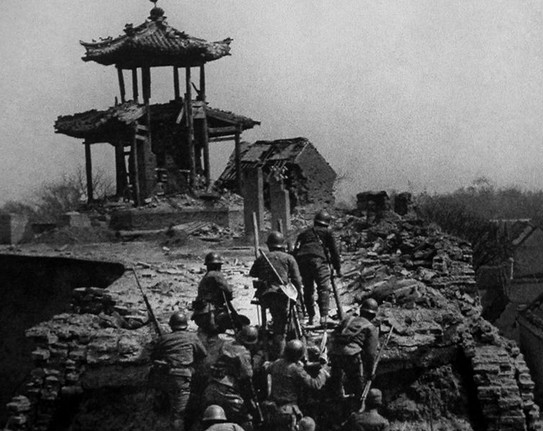

1938年3月,日军第10师团沿津浦路南下,企图进攻徐州。为了固守滕县,阻止日军南进,41军第122师师长王铭章统一指挥第122师、124师在滕县御敌。

15日,日军突破中国守军界河阵地,进入滕县境内。16日,日军在飞机、坦克及重炮的配合下,向滕县城内发起总攻。夜里,日军调集12门重炮猛轰城墙。王铭章督战死守,誓与城池共存亡,中国守军靠手榴弹和大刀与日军血拼。

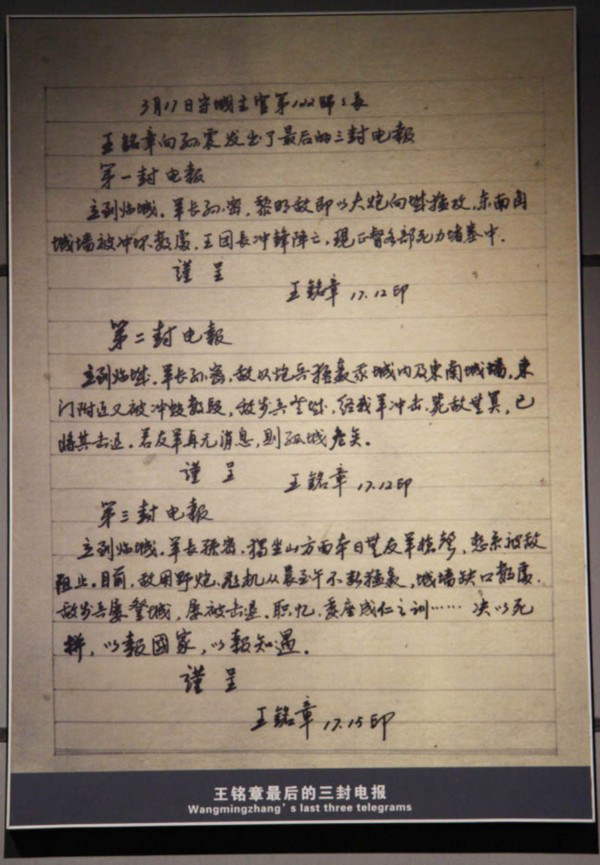

3月17日上午 ,日军击破多处城墙,在炮火、坦克的掩护下突入城内。激烈的战斗一直持续到中午,中国守军死伤惨重,而援军迟迟未到。在战斗最艰苦的时刻,王铭章向集团军总司令孙震接连发出三道电文,决意“死拼以报国”。电文发出后,王铭章亲临城中心指挥作战,在西关电灯厂附近,遭到了日军密集的机枪扫射,壮烈牺牲,时年45岁。

王铭章的最后三封电报。

王铭章牺牲后,他的随从副官李少坤将其随身证件、手表等取下收藏,移忠骸于沟中,用木板掩盖,然后趁深夜潜返徐州向孙震报告。26日,李副官带领8人又化装潜回了硝烟未尽、满目疮痍的藤县城内,寻找王铭章的遗体。虽然找到了原掩盖地,但时隔多日,屡经敌人破坏,地貌、遗体面目全非,难以辨认。于是,他们就在死者的身上查找遗物,看有什么东西可以证明身份。果然,在死者衣服口袋里找到这枚透明的刻着王铭章名字的水晶石印章,便立即确认了王铭章的遗体。李副官一行连忙把遗体包裹安放好,再秘密地运出了城。

日军进攻滕县县城。

王铭章率部坚守滕县四昼夜,歼敌2000余人,以巨大的牺牲阻滞了日军精锐之师数万人的南下,为备战台儿庄会战赢得了宝贵的时间。时任第五战区司令长官、台儿庄战役总指挥的李宗仁将军指出:“若无滕县之苦战,焉有台儿庄之大捷?台儿庄之战果,实滕县先烈所创成也!”

1938年5月9日,王铭章的灵柩经武汉转运四川。在武汉,汉口码头万民肃立,《新华日报》记载:“民众自发设祭台千余,绵延十里。”

1938年5月9日,武汉各界代表迎接王铭章灵柩。

1984年9月1日,四川省人民政府追认王铭章为革命烈士。而王铭章的水晶印章则被送进中国人民革命军事博物馆收藏。

这枚从抗日名将王铭章遗体上找到的印章,不仅是一件一级文物,更是滕县保卫战中三千川军将士用生命铸就的精神图腾,见证着中华民族在危亡时刻的不屈风骨。

资料来源:人民网 中国军网 解放军报 中国人民革命军事博物馆

策划:李方舟 茹行止 王文韬

制作:王文韬