点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

【文物里的抗战记忆】

上海苏州河畔,四行仓库抗战纪念馆静静矗立。斑驳的西墙上,累累弹痕默默地诉说着“八百壮士”血捍山河的英勇。

1937年8月13日,淞沪会战爆发。觊觎经济富庶的长三角地区已久的日本侵略者,从长江口和杭州湾两个方向登陆,进攻上海。3个月时间里,中国军民死伤惨重,苏州河以北一度成为“血肉磨坊”。

战火中的四行仓库。资料图片

1937年深秋,淞沪会战尾声已近。10月26日,大场防线失守,为保存实力、持续抗战,国民政府决定战略性撤退,88师524团中校团附谢晋元临危受命率领400多名官兵,据守苏州河南岸的四行仓库,向国际社会展示中国抗战的决心,争取舆论支持。这座钢筋水泥堡垒也成为上海中心城区最后的抵抗据点。

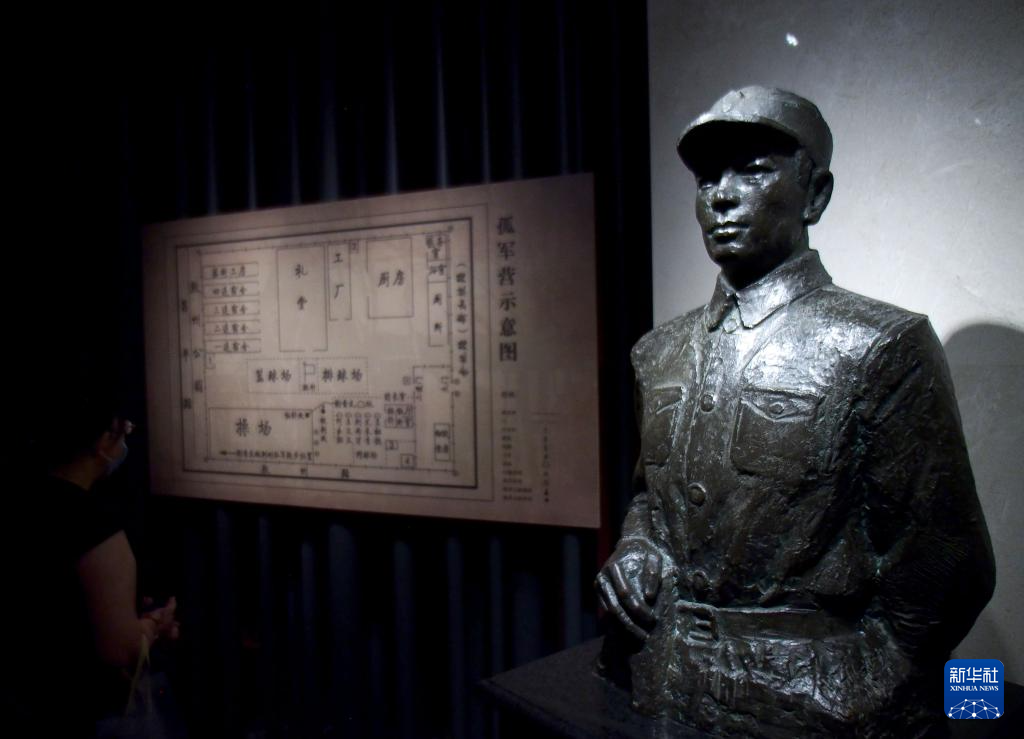

上海四行仓库抗战纪念馆的谢晋元铜像。新华社

为迷惑敌人,谢晋元他们对外宣称有800人。全体官兵写下遗书,抱定必死之心,誓与日军决战到底。

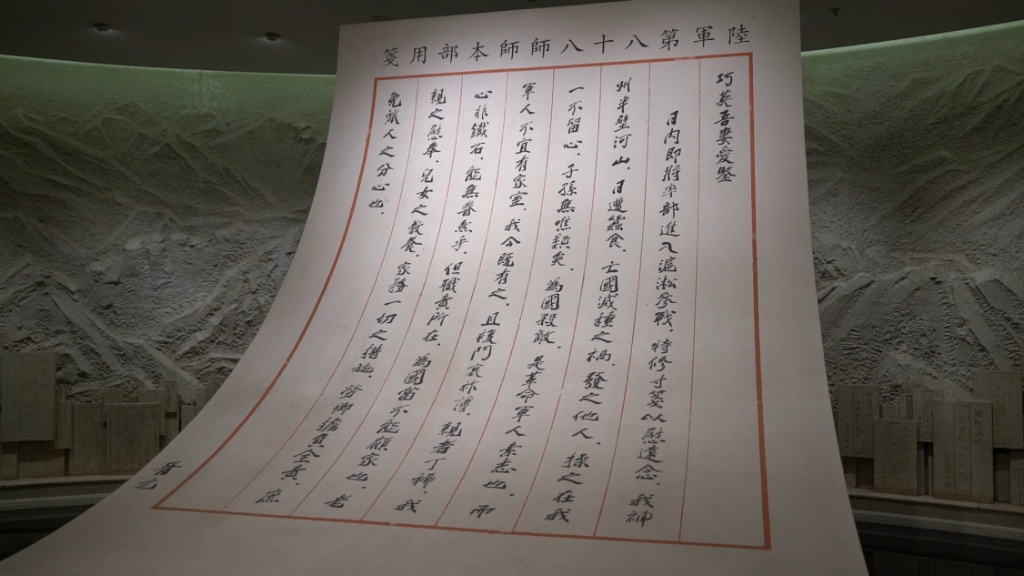

上海四行仓库抗战纪念馆入口处,陈列着淞沪会战爆发前夕谢晋元写给妻子的一封家书。新华社记者王春涛摄

10月27日清晨,日军发现四行仓库内仍有中国守军,立刻发动进攻,遭到“八百壮士”勇猛阻击。面对装备精良、数倍于己的日军第三师团,这支平均年龄不足25岁的孤军仅有步枪、手榴弹及27挺轻机枪。

坚守四行仓库的中国军队战士。新华社

仓库墙厚楼高,日军猛攻不下。28日黎明前,日军悄悄摸到仓库墙下埋设炸药,企图炸毁墙体。守军发觉后,立即投掷手榴弹和迫击炮弹,狡猾的日军用两块大钢板护住头顶和身体,继续埋设炸药。千钧一发之际,年仅21岁的敢死队员陈树生身捆数枚手榴弹,拉开导火索,从五楼纵身跃下,与敌人同归于尽。

仓库一河之隔即是公共租界。战斗期间,一幅战争史上罕见的图景在此上演:无数中外民众聚集南岸,屏息凝望北岸激战。百姓冒着炮火,通过烟囱、绳索向守军输送食物、药品。在得知孤军急需一面国旗时,中国童子军队员杨惠敏在夜色掩护下,冒着枪林弹雨,将一面国旗送入四行仓库。29日清晨,这面浸染着民众心血的国旗在四行仓库楼顶冉冉升起,整个上海为之动容!

1937年10月30日晚,谢晋元奉命率部撤退到公共租界。四天四夜的血战,“八百壮士”击退日军数十次进攻,击毙日军200多人,牵制了日军进攻步伐,也为沿海工厂、学校内迁争取了宝贵时间。

四行仓库西墙上的炮弹孔和枪弹孔。新华社

11月5日,日军在杭州湾登陆,从侧后包抄上海守军。11月12日,中国军队完全撤离淞沪地区,日军占领上海,淞沪会战落下帷幕。

淞沪会战期间,中国军队75万精锐共赴国难。作为最后一役,四行仓库保卫战以最惨烈也最英勇的方式向世界宣告:中国军民救亡图存的意志,坚不可摧,将日本“三月亡华”的狂言彻底粉碎。

如今,斑驳墙体上的弹痕与炮痕已被精心保留,肃穆的纪念馆内铭刻着每一位壮士的姓名,“八百壮士”用生命写下的家国情怀,至今仍在苏州河畔的弹痕中,铮铮回响。

资料来源:人民网 新华网 中国军网 新民晚报

策划:李方舟 茹行止 王文韬

制作:王文韬